日本政策金融公庫の融資では、書類審査だけでなく面談が重要なポイントとなります。

特に、創業融資では面談で事業計画や返済能力の説明が求められ、上手く答えられないと融資が否決になることも少なくありません。

今回は、元銀行員が経験した融資の実態をもとに、公庫の面談の流れや質問内容、審査通過のポイントまでを徹底解説します。

◎事業計画書テンプレート

以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、事業計画書のテンプレートをお送りします。

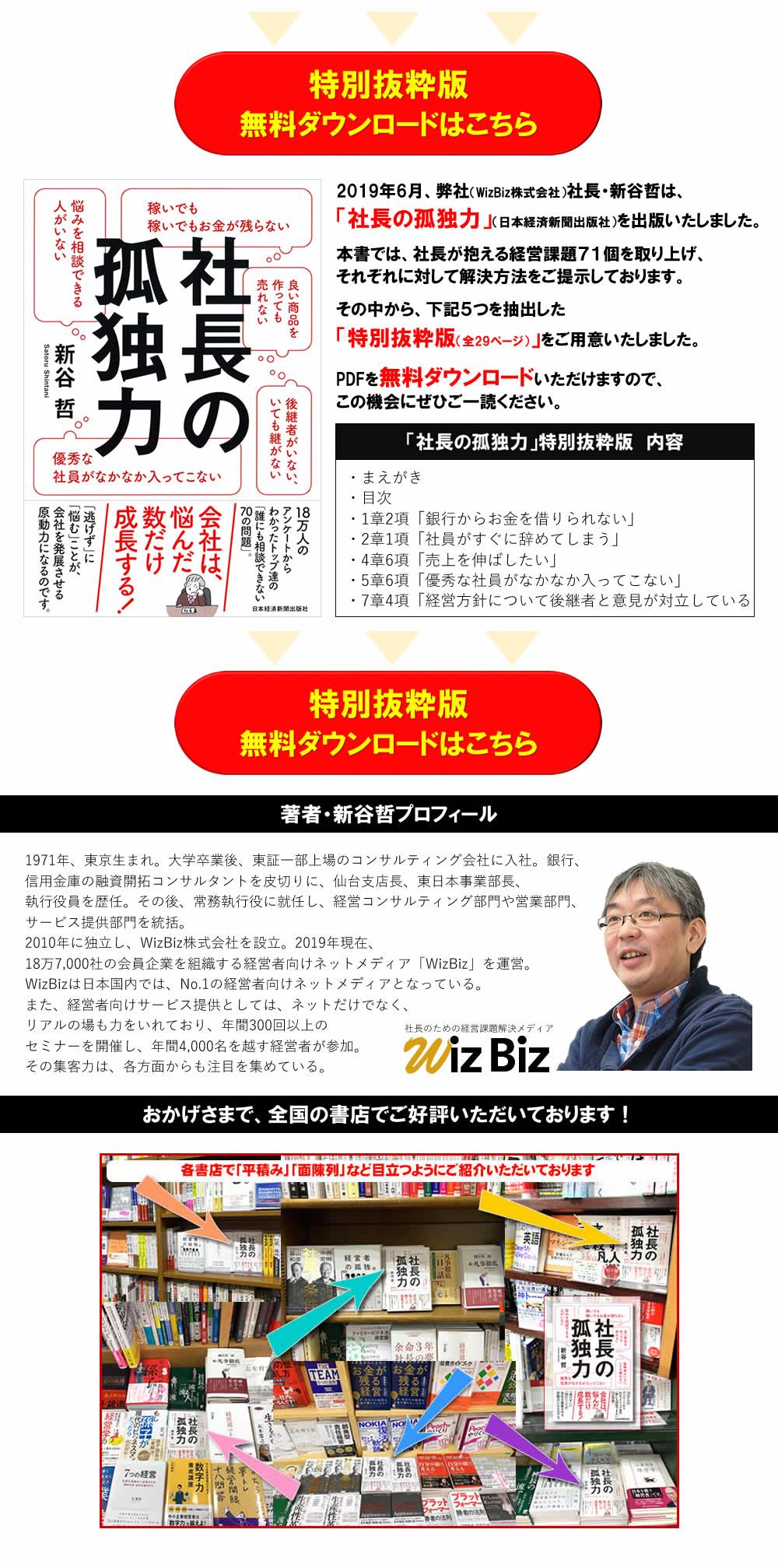

WizBiz株式会社 代表取締役

経歴

1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。

著書:社長の孤独力

日本政策金融公庫で融資を受ける際の流れ

日本政策金融公庫の融資は、相談から書類提出、審査、契約というステップを踏む必要があります。

それぞれで異なる注意点があり、特に書類の正確性や面談での説明力が融資の可否を左右します。

相談

公庫融資を受ける際は、まず公庫への相談からはじめましょう。公庫融資は相談なしでも利用できますが、事前の相談は下記のメリットがあります。

- 公庫の担当者が最適な融資制度を選定してくれる

- 融資申込に必要な書類の種類や、作成のポイントを具体的に教えてもらえる

- 融資の可能性について、事前の感触が得られる

- 書類の不備や準備漏れを防ぎ、申込手続き全体がスムーズに進む

- 担当者との初期的な信頼関係を築けるため、審査にもプラスに働く可能性がある

相談は、公庫の支店窓口(要予約)や電話相談ダイヤル(0120-154-505)に加え、商工会議所や生活衛生営業指導センターなどでも対応は可能です。

それぞれ、利用しやすい相談先を選びましょう。

必要書類の準備

融資申込み時には、借入申込書に加えて各種書類が必要です。申込内容と書類に不整合があると、審査が遅れるだけでなく否決にもつながるため、必要書類は不備なく用意しましょう。

- 申告決算書または確定申告書(直近2期)

- 試算表、見積書、創業計画書または企業概要書

- 本人確認書類、許認可証、通帳写し(電子契約時)

- 創業計画書、見積書、登記関連資料

- 本人確認書類、許認可証、推せん書

- 通帳写し(電子契約時)

- 決算書・税務申告書(3期分)と納税証明書

- 会社案内、試算表、見積書

- 担保資料(希望時)

特に、事業計画書は面談で最重視される資料となるため、説明可能なレベルまで作り込んでおくことが重要です。

参考:個人企業・小規模企業の方|日本政策金融公庫、中小企業の方|日本政策金融公庫、各種書式ダウンロード|国民生活事業|日本政策金融公庫

申込

書類がすべて整った段階で審査がスタートします。公庫は書類一式が揃ってからでないと、審査を開始しません。

不備があると受付そのものが遅れるため、細心の注意を払って書類を準備しましょう。

申込段階では、まず融資要件に該当しているかを再確認され、対象外である場合はここで打ち切られる可能性もあります。

相談時に基本的な要件を満たしているか確認はされるものの、制度変更や確認漏れなどがあるため、再確認は必ず行われると認識しておきましょう。

面談、審査

面談では、事業内容・資金使途・返済能力・経営経験などについて、提出書類に基づいて直接確認されます。

公庫の担当者は、書類では見えない事業者の人物像や熱意、説明力を面談で評価し、融資の判断材料にします。

面談はオンラインでも対応可能です。ただし、場合によっては事業所や開業予定地に訪問されることもあるため注意しましょう。

提出資料と口頭説明に矛盾がないか、計画に実現性があるかを総合的に見られるため、想定問答や必要資料をもとに入念に準備しておきましょう。

審査結果通知、契約

審査が終了すると、公庫の担当者から承認または否決の連絡が入ります。

連絡手段は電話や書面が一般的で、承認された場合には融資条件(融資額・利率・期間・担保など)も併せて通知されるでしょう。

次に、金銭消費貸借契約へ進み、契約書への署名・押印によって法的拘束力が生じます。

契約書には「融資額や返済方法」「遅延損害金」なども明記されているため、疑問点は必ず事前に確認しておきましょう。

融資実行、指定口座への入金

融資の実行は契約完了後に指定された日付に実施され、事前に登録した口座へ資金が振り込まれます。

創業時には事業用口座の事前開設も必要になるため、法人口座などは早めに準備しておきましょう。

融資金は申込時に申告した使途に限って利用されるものであり、設備資金を運転資金に転用するなど、目的外の利用は絶対にしてはいけません。

融資後は「返済予定表」に基づき、定められた期日ごとに返済が開始されます。

資金の使用状況は、報告書や台帳記載などで確認されることもあるため、融資実行後も資金管理は毎月実施しておきましょう。

日本政策金融公庫の面談の準備

公庫の面談では、事業の実態や資金計画を正確に整理し、融資が必要な理由と返済の見通しを具体的に説明しなければいけません。

審査担当者は、提出された資料と本人の説明に一貫性があるかを見ているため、事業内容への理解と数字に基づいた説明力が問われます。

必要資金の根拠を明確にしておく

公庫の面談では、必要資金の根拠を論理的かつ具体的に説明しなければいけません。

単に「お金が足りないから」といった曖昧な理由では、融資が可決されることはないでしょう。

「どの費用に」「いくら必要なのか」を明確にし、その金額が妥当であることを、見積書や市場価格をもとに証明できるようにしておく必要があります。

また、調達した資金が事業のどの部分に貢献し、どのように収益向上や効率化に結びつくのか、説明できるよう準備しておきましょう。

創業資金の場合は、開業時の初期投資だけでなく、開業後の運転資金に関する見通しも明示しなければいけません。

予期せぬ支出への備えとして予備費も想定し、その確保方法(たとえば自己資金による吸収)をあらかじめ伝えられると好印象です。

なお、必要資金が過大と見なされると、減額承認や計画の見直しを求められる可能性もあります。

財務状況の明示と返済原資の提示

面談では、財務状況を正直に説明できること、そして今後の返済計画について現実的な根拠を持って説明できることが重要です。

財務状況の説明においては、決算書や申告書をもとに、売上や利益の推移、経費の内容などを説明できるよう準備しておきましょう。

赤字の要因や利益が出ている理由も問われる可能性があるため、単なる数字の報告ではなく、その背景も含めた説明が求められます。

さらに、返済原資として、融資後にどのように利益を確保し、月々の返済に充てられるかを明確にしなければいけません。

現状のキャッシュフローに懸念がある場合は、売上増加の見込みやコスト削減策などを具体的に説明できるよう準備しましょう。

「頑張ります」といった抽象的な表現ではなく、数字と現実的な計画に基づいた、納得感ある説明ができることがポイントです。

事業計画書の作成

事業計画書には、事業の目的やビジョン、製品やサービスの内容、ターゲット層、売上や利益の見通しなどを明確に記載する必要があります。

具体的には、「なぜこの事業を始めるのか」「どのような顧客層を狙うのか」「収益構造はどうなっているか」など、事業の本質的な構造を論理的に示さなければいけません。

収支計画では、単なる希望的観測に基づいた数字ではなく、市場調査や実績、見積もりなどの根拠を示しながら、現実的な計画があるかが問われます。

なお、計画書の完成度が高いほど、面談でも一貫性のある説明ができるため、審査も有利に進められるでしょう。

日本政策金融公庫の面談当日の流れ

面談当日は、事前に提出した申込書や計画書に基づいて、公庫の担当者と直接対話します。

申込内容の確認から事業の説明・返済計画に関する説明、そして質疑応答まで、それぞれの一問一答が審査結果に影響します。

事前準備だけでなく、当日の受け答えにも冷静さと具体性が求められるでしょう。

申込内容の確認

面談の冒頭では、申込書記載の内容と提出資料に齟齬がないかが確認されます。

基本情報の確認に加えて、申込金額や資金使途の妥当性が改めて問われるため、答えられるよう準備しておきましょう。

小さな誤りでも「信頼性に欠ける」と判断される可能性があるため、記載内容と説明内容とに一貫性を保つ必要があります。

- 借入申込書に記載された氏名、住所などの基本情報に相違はないか?

- 融資希望額は?資金使途は?(運転資金・設備資金など)

- 創業動機、事業の将来像など、計画書記載内容との整合性は?

公庫の面談は単なる事務的な作業ではなく、申込者の誠実性や事業への本気度を確認するための重要なステップです。

経営者自身が細かい数字を把握し、正確かつ誠実に答えられるよう準備しておく必要があります。

事業の詳細、必要資金の根拠、具体的な返済計画を説明する

次に、事業の実態や必要資金の根拠、そして返済計画の具体性などが細かくヒアリングされます。

担当者は、ビジネスモデルが収益を生み出せるかを見極めるため、下記のような点を質問します。

- 何を、誰に、どのように提供するのか?

- 創業の背景とその動機、社会的ニーズは?

- 類似事業との差別化や、利益が出る仕組みは?

- 設備資金と運転資金が混ざっていないか?

- 見積書、契約書、店舗資料などによる客観的な裏付けはあるか?

- 融資額+自己資金+助成金などを含め、トータル的な資金計画はどうなっているか?

「多めに借りたい」という姿勢は、資金使途の曖昧さとみなされ逆効果です。必要最小限かつ計画的な資金計画を提示しましょう。

- 月々の営業利益からどれだけ返済に充てられるか?(営業利益ベース)

- 売上、コスト、利益率の妥当性をグラフや表などで視覚的に説明できるか?

- キャッシュフロー計画をもとに、返済と固定費を同時に支払っても経営に支障はないか?

融資は「利益で返済できること」が絶対条件です。そのため、返済原資とその根拠を明確に説明できるよう準備しておきましょう。

返済能力に不安がある場合には、売上回復計画やコスト見直し策などの代替案を準備しておくと、面談もスムーズに進みます。

公庫側からの質疑

面談の終盤には、提出資料や説明内容への理解度と信頼性が改めて問われます。想定される主な質問項目は下記の通りです。

- 収益性に関する具体的な数値

「いつ黒字になるか?」「利益率は何%か?」

- 返済原資に関する説明

「営業利益から月々いくら返済できるか?」

- 必要資金の妥当性

「なぜその金額が必要か?」「流用の可能性はないか?」

- 自己資金の出所と信頼性

「どのように貯めたか?」「本当に確保しているか?」

- 経営スキルと経験

「この事業に必要な知識・経験をどう積んできたか?」

創業融資では、売上計画の妥当性と返済可能性が厳しくチェックされます。

想定問答を繰り返し、一貫性をもって答えられるよう準備しておきましょう。

日本政策金融公庫の面談で質問される内容例と回答例

日本政策金融公庫の面談では、書類の内容を確認するだけでなく、申込者の考えや事業計画のリスクなど、細かい点が確認されます。

特に、創業時や初回の公庫融資では、質問に的確に答えられるかどうかが融資の可否を左右します。

公庫の面談で必ず聞かれる質問についても、詳しく見ていきましょう。

資金使途・事業計画に関する質問

面談では、申込者が融資金をどのように使うのか、またどのようにして事業を成長させていくのかが問われます。

単なる希望額や理想論ではなく、現実的な数字や明確な事業戦略をもとに回答できるよう準備しましょう。

代表的なFAQを例にしていますので参考にしてください。

Q:「今回の融資金は、具体的に何に使いますか?」

A:「厨房機器の購入と店舗改装費に充てる予定です。冷蔵庫やオーブンなどで約150万円、内装業者の見積が約120万円、さらに予備費を含めて合計300万円を希望しています」

このように、内訳がはっきりしており、実際の見積や市場価格に基づいていると、公庫側も納得しやすいでしょう。

Q:「なぜ今この事業を始めようと思ったのですか?」

A:「10年間、和食店で修業し、いつか自分の店を持ちたいと考えていました。近年、テイクアウト需要が拡大し、地域密着型の業態に勝機があると判断しました」

経験と市場ニーズの両面から話せると、思いつきではない計画として説得力が高まります。

Q:「事業計画の売上予測に根拠はありますか?」

A:「1日30人の来店を想定し、客単価800円で月商約72万円と見積もっています。最低でも売上が6割になっても運営可能なよう計画を立てています」

予測に対して明確な根拠があれば、数字の信頼性も上がります。

面談では、曖昧な表現や楽観的すぎる見通しは避け、資料やデータに基づき明確に回答できるよう準備しましょう。

経営者の経験・能力に関する質問

公庫の面談では、経営者の経験やスキル、判断力や柔軟性といったことまで深掘りされる可能性があります。

Q:「これまでの職務経歴や経験について教えてください。それを今回の事業にどう活かす予定ですか?」

A:「〇〇業界で〇年間、主に営業と商品開発を担当してきました。とくに〇〇のプロジェクトでは、課題を特定し、独自の解決策を導入して収益を向上させた経験があります。この実績とノウハウは、新しい事業の運営にもそのまま活用できると考えています」

Q:「なぜご自身がこの事業を行うのに適任だと思いますか?」

A:「この業界に必要な専門性と、顧客対応力の両方を兼ね備えていると自負しています。前職で取得した資格と、日常的に顧客ニーズと向き合ってきた経験が、競合他社との差別化にもつながると考えています」

Q:「もし事業が計画通りに進まなかった場合、どう対処しますか?」

A:「想定外の事態も織り込んで事業計画を立てていますが、万が一に備えて固定費の見直しや広告戦略の変更、新商品の投入など複数の対策を準備しています。事業継続を最優先に柔軟に対応していきます」

過去の実績と、起こり得るリスクへの具体的な対応策を冷静に語れるかがポイントです。

財務状況(返済能力)に関する質問

融資審査でもっとも重視されるのが、「返済の可能性」です。

いかに素晴らしい事業計画でも、それを実現し返済できる根拠がなければ、融資は可決されません。財務状況に関しては、下記のような質問が想定されます。

Q:「月々の返済額に無理はありませんか?」

A:「営業利益が月10万円程度見込めており、返済額は月2.5万円の想定です。余裕を持って返済できると考えています。また、売上が想定より下がった場合でも、人件費や仕入れの見直しによりキャッシュフローを維持できる体制を整えています」

Q:「現在、他の借入はありますか?」

A:「事業用の借入として〇〇円、個人の自動車ローンが〇〇円あります。すべて返済は滞りなく進めており、事業資金と生活資金は別口座で管理し、混同がないよう徹底しています」

Q:「資金繰りはどう管理していますか?」

A:「エクセルで日々の出入金を管理し、毎月資金繰り表を作成しています。今後は会計ソフトも導入し、さらに管理体制を強化する予定です」

数字を明確に把握し、返済原資と資金繰りを論理的に説明できることは、面談での最大のアピールポイントとなります。計画倒れにならないよう、数字に強い経営者としてしっかりアピールしましょう。

日本政策金融公庫の面談を通過するポイント

日本政策金融公庫の面談では、形式的な受け答えではなく、申込者自身の考えや準備状況、事業に対する姿勢が厳しく問われます。

面談を通過するには、事業の妥当性や将来性、返済の可能性といった根幹部分を論理的に語れるよう準備しなければいけません。

利用の目的(資金の必要理由)を論理的に説明する

面談でまず問われるのが、「なぜこの融資が必要なのか」という資金使途の妥当性です。

ただ「資金が足りない」という説明では不十分で、「何に、いくら、なぜ使うのか?」という点を明確に示す必要があります。設備投資であれば具体的な機器名や見積価格、運転資金であれば支出内容と時期を提示しなければいけません。

また、融資金を使い「売上向上、業務効率化、コスト削減などにどうつながるのか?」を説明できれば、公庫担当者も納得できるでしょう。

融資金が返済できること(返済能力)を客観的に証明する

面談において、もっとも重視されるのが「本当に返済されるか?」という点です。

公庫は、面談を通じて「返済の確実性」を多角的に判断します。そのため、決算書や確定申告書といった自分が提出した資料の内容を理解し、それに基づいて論理的な説明ができるよう準備しましょう。

損益計算書上の営業利益・経常利益、さらには減価償却費や特別損益を踏まえたキャッシュフローも把握する必要があります。

直近の利益が少ない場合でも、将来の試算表や資金繰り表を用いて改善計画を示せるよう準備が必要です。

加えて、自己資金や余剰資金の保有状況も返済能力の一部と見なされます。

予期せぬ売上減に直面しても返済には問題がない旨を説明できるよう、自分の資産なども整理しておきましょう。面談では感情論ではなく、全て数字に基づいた説明が求められます。

事業計画の具体性と実現性を示す

資金使途と返済能力が整っていても、事業計画が曖昧であれば、面談通過は困難です。

面談では、「申込者が市場や顧客ニーズを正しく把握しているか?」、また「実行可能なビジネスモデルを構築しているか?」が確認されます。

併せて、競合他社と比べての優位性や、差別化ポイントについても語れるよう準備しましょう。

価格戦略、独自性、立地など、競合にどのように勝っていくのかを論理的に説明できれば、計画の説得力は一段と高まります。

また、集客を含めた売上計画など、営業・マーケティング戦略も重要です。チラシ配布やSNS活用、既存人脈の活用など、実行可能な手段を用意しているかどうかも確認されるでしょう。

日本政策金融公庫の面談でやってはいけないこと

日本政策金融公庫の面談では、「良いことをアピールする」こと以上に、「信用を損なわないこと」が重要です。

どれほど立派な事業計画を持っていても、その伝え方や根拠、面談時の振る舞いに問題があれば融資は否決されます。

根拠のない返済計画の説明

融資の審査では、返済計画が現実的かつ具体的であるかどうかが重要なポイントです。

そのため、根拠のない「返せます」「頑張ります」といった精神論や抽象的な説明は一切通用しません。

売上予測に楽観的な数字を用いたり、市場や顧客の反応を想定だけで語るような説明は、信用を著しく損ないます。

経費の見積もりが甘く、開業後に必要となる家賃や人件費、仕入れなどの支出を過小評価している場合も、審査官に甘さを見抜かれます。

加えて、入金と支出のタイミングを無視した資金繰り表を提出してしまうと、事業が始まってもすぐに資金ショートする可能性が高いため、融資は否決されるでしょう。

数少ない取引先からの売上に依存している計画も危険です。

特定の大口受注を前提にした収益予測を立てた場合、その取引が実現しなかった場合のリスクが大きすぎると判断されることがあります。

融資担当者は、数字に裏付けがあるかを常に見ており、現実離れした甘い予測は通用しません。

信頼を得るためには、事業計画・資金繰り・返済見通しが一貫したロジックで構成されており、数字に根拠があることを丁寧に示す必要があります。

実現が難しいと思われる事業計画書の作成

面談で提出する事業計画書は、単に「意気込み」や「夢」を語るものではありません。

審査担当者が求めているのは、明確な市場分析と現実的な収益見通しに基づいた「実行可能な計画」です。

明らかにニーズが存在しない商品やサービス提供で利益を稼ぐ計画にしていたり、競合状況を軽視した構成になっている場合、実現性が低いと判断されてしまうでしょう。

さらに、事業内容と申請者の経験・スキルが乖離していると、「本当に実行できるのか?」という懸念を抱かれてしまいます。

飲食業未経験者がいきなりレストラン開業を計画していたり、IT業界の経験がないにもかかわらず、アプリ開発を行うといった例がその典型です。

加えて、開業当初から高額な設備投資を予定していたり、将来的なリスク(需要減、法規制、原材料高騰など)をまったく想定していない計画も問題視されます。

重要なのは、事業計画は夢を実現するための土台ではなく、融資という責任ある判断を引き出すための「ロジカルな約束書」であるという意識です。

不誠実な対応

どれだけ計画書の内容が整っていても、申込者本人の誠実さに疑念を持たれると、融資の可否に影響を及ぼすことがあります。

金融機関には、「迷ったら人を見る」という考え方が根付いており、担当者が信頼できないと感じた場合、慎重な判断を取る傾向があります。

虚偽の申告や事実の隠蔽は、絶対にやってはいけない行為です。

数字の改ざんや、都合の悪い事実の申告漏れは、後から発覚した際に信用を完全に失う要因となります。また、担当者に対して高圧的・横柄な態度も絶対にとってはいけません。

さらに、提出期限を守らなかったり、依頼された追加資料を出し渋るような対応も、信頼を損ないます。

些細な対応の遅れや不履行が、「この人は返済期日も守らないのではないか」という不安につながるからです。

日本政策金融公庫の面談に関しての質問

はじめて日本政策金融公庫の面談を受ける場合、「面談が審査に影響する?」「NGワードは?」といった不安や疑問も出てくるでしょう。

最後に、公庫の面談でよくある質問に対して、元銀行員がお答えしていきたいと思います。

Q「日本政策金融公庫の面談は厳しいのですか?」

A:結論から言えば、一定の厳しさがあります。面談では、事業計画の実現可能性や資金使途、返済能力について具体的かつ論理的に説明できるかが問われます。

公的資金が使われる融資である以上、厳格な面談は行われますが、入念な準備をしておけば十分対応可能です。

Q「日本政策金融公庫の面談で言ってはいけないNGワードはありますか?」

A:ネガティブな発言は避けましょう。「経営が苦しい」「先が見通せないから融資を申込む」といったキーワードを聞くと、公庫の審査担当者を不安にさせるだけです。

「経営が苦しい」ではなく「さらに事業を発展させたい」「成長させたい」など、ポジティブワードに変換して伝えると好印象です。

Q「日本政策金融公庫の面談前に否決されることはありますか?」

A:はい、面談に進む前の段階でも否決されることはあります。申込書類が提出されると、まずは書面による一次審査が行われます。

この段階で、信用情報に問題があったり、要件を満たしていないと判断されたりした場合は、即否決となるケースがあります。

面談に進めた時点で、一定のハードルはクリアしていると見てよいでしょう。

Q「日本政策金融公庫の否決連絡はいつきますか?」

A:否決の連絡は、面談後おおむね1週間から10日程度で届くのが一般的です。

面談終了後、書類の整合性や面談の内容を踏まえた社内審査が行われ、最終判断が下されます。

審査に時間がかかる場合は、追加資料の提出依頼や状況確認の連絡が入ることもあります。否決となった場合は、できるだけ早く代替手段を検討しましょう。

Q「日本政策金融公庫の面談時の服装はどうすればいいですか?」

面談では、清潔感のあるビジネスライクな服装が基本です。

Tシャツやサンダルなどカジュアルすぎる格好は避け、ビジネスの場にふさわしい身だしなみを心がけましょう。

ただし、業種によっては例外もあり、たとえば製造業や建設業の事業者であれば、普段着慣れた作業着のほうが事業実態をアピールできるかもしれません。大切なのは「誠実さ」と「信頼感」を服装からも伝えることです。

日本政策金融公庫の面談まとめ

日本政策金融公庫の面談は、事業者の熱意や誠実さ、そして何より数字に裏付けられた計画性が問われる重要なステップです。

「厳しそう」「何を聞かれるか不安」と感じるかもしれませんが、面談は「落とすためのもの」ではなく、「融資の妥当性を確かめる場」です。

事前に事業内容や資金使途、返済計画を整理し、具体的かつ根拠を持って説明できれば過度に恐れる必要はありません。

不安なときこそ、信頼できる専門家の支援も活用し、万全の準備で面談に臨みましょう。