事業を続けるなかで、決算が赤字になることを不安に思う方も多いでしょう。特に金融機関に融資を申込む際は、決算内容が重視されるため、「赤字=融資不可」と考えがちです。

しかし、一時的な損失や特別損失が原因の赤字であれば、本業の収益力をみて融資が実行される場合があります。

担保や保証人を用意すれば、赤字でも審査通過できるケースも多いでしょう。

本記事では、赤字決算でも銀行や信用金庫から融資を引き出す方法や、審査通過が難しい時の対処法について解説します。

事業計画の作り込みや不動産担保の活用など、実践的な対策を知っておくと赤字でも焦らずに済むでしょう。

| まとまった金額の借入なら ビジネスローンがおすすめ! | 売掛金があるなら ファクタリングがおすすめ! |

|---|---|

AGビジネスサポート | ワイズコーポレーション |

| 迅速な審査ですぐに事業資金を融資してもらう方法 | 売掛金や請求書を買い取ってもらい現金化する方法 |

| 融資まで 最短即日 | 入金まで 最速当日中 |

| 申込〜入金 来店不要! | 申込〜入金 来店不要! |

| 融資限度額 50万円〜1,000万円 | 買取限度額 300万円〜上限なし※4 |

| 金利 年3.1%〜18.0% | 手数料 1%〜14.8% |

| 利用者※1 法人(赤字でもOK!) 個人事業主 | 利用者 法人(売掛金があればOK!) 個人事業主 |

| 必要書類※2 本人確認書類 決算書などのみ! | 必要書類 請求書 通帳などのみ! |

| 無担保無保証で借入可能!※3 | 取引先への通知なし! |

| AGビジネスサポート 公式サイトから今すぐ申込 | ワイズコーポレーション 公式サイトから今すぐ申込 |

※2:法人→代表者本人を確認する書類・決算書・その他必要に応じた書類

※2:個人事業主→本人を確認する書類・確定申告書・所定の事業内容確認書・その他必要に応じた書類

※3:原則不要。法人の場合は原則代表者が連帯保証

※4:該当しない方は要相談

貸付条件はこちら

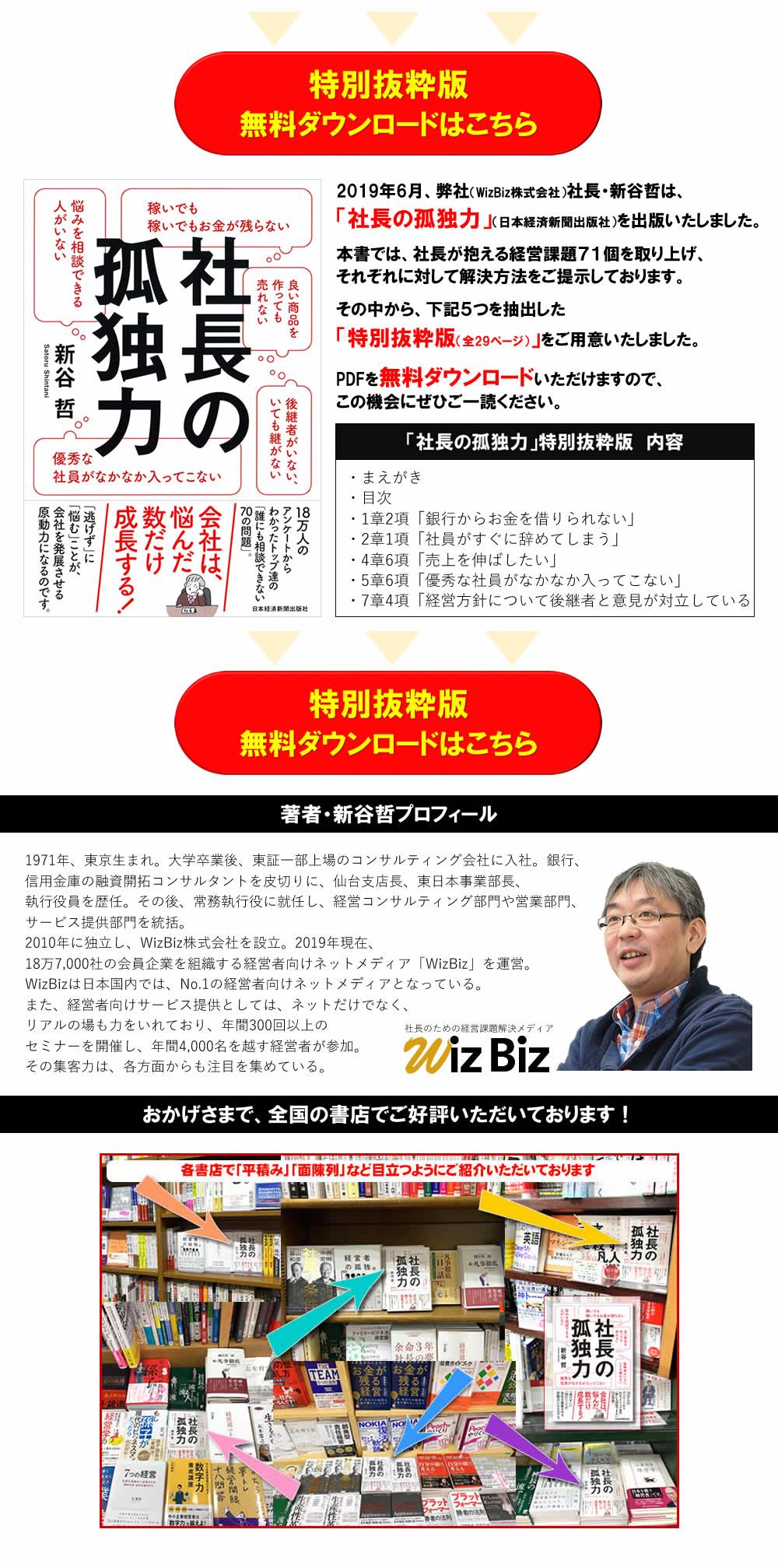

WizBiz株式会社 代表取締役

経歴

1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。

著書:社長の孤独力

「Fintoカード後払い」を利用すると、請求書の支払いを口座振込ではなくFintoクレジットカードで支払うことができ、実質支払いを最大60日間先延ばしにすることができます。

今なら利用開始月は手数料2.2%で利用でき、その後も手数料2.5%と低コストで利用できるので、資金繰りに困っている会社にはおすすめです。

法人も個人事業主も審査不要で利用できるので、まずは「Fintoカード後払い」に無料で登録してみましょう。

【期間限定キャンペーン】

初回手数料2.0%、以降2.2%

期間:2025年11月1日〜2026年3月31日まで

赤字決算でも銀行融資・信用金庫融資は受けられる?

赤字決算だと、「金融機関からの評価が下がり、融資は受けられない」と決めつけてしまう方がいます。実際、利益が出ていないと返済能力を懸念されるのは事実です。

しかし、特別損失や役員報酬、減価償却費などが理由で赤字になっている場合は、「本業の儲け自体はしっかりしている」と判断されることがあります。

さらに、担保や具体的な再建計画があれば、銀行や信用金庫でも融資が下りる場合もあるでしょう。

まず、赤字決算時に押さえておくべきポイントや、継続的な赤字の場合の対応策などから見ていきます。

赤字決算で融資を受けたい場合は「決算書の内容」がポイント

赤字決算でも融資を受けたいなら、まずは「決算書の内容」を再チェックしてみましょう。主なポイントは下記5点です。

| 1.決算書上の当期純利益がマイナスでも、営業利益がプラスなら融資可決となる場合がある |

|---|

| 営業利益は本業の儲けを示す数字。 特別損益などを除外した段階でプラスなら、いまの事業に十分な稼ぐ力があると判断してもらえる。 金融機関は「赤字は一時的なもの」とみなし、前向きに融資を検討する可能性がある。 |

| 2.役員報酬や減価償却費などが大きいと、実質的にはキャッシュが残っているとみなされ好印象 |

|---|

| 損益計算書上の費用に計上される役員報酬や減価償却費は、実際のキャッシュ流出とは異なる場合がある。 過度に高い役員報酬を設定しているケースもあり、減価償却費も実際のお金の支出ではない。 これらを見直し、改善余地があると示せれば融資審査ではプラス要素。 |

| 3.不動産担保を用意できれば、赤字でも融資が受けられる可能性は高い |

|---|

| 金融機関は貸倒リスクを減らすため、担保の有無を重視する。 不動産があれば、赤字でも担保を根拠に融資判断をしやすい。 物件の評価額やロケーションによって借入額が左右されるため、事前に査定を取り、どの程度の余力があるかを整理すると良い。 |

| 4.経費削減や売上増加策などの数値計画があると説得力が高まる |

|---|

| 赤字を解消するために具体的な施策を立案しているかどうかも審査通過のポイント。 具体的には、販路拡大で来期の売上を何%増やす予定か、仕入れコストをどう削減するのかを数字で示すと、金融機関の担当者は「回復見込みあり」と判断しやすい。 |

| 5.安定度の高い取引先がある会社や、オンリーワン技術を持つ会社は融資対象になりやすい |

|---|

| 官公庁や上場企業などとの契約がメインなら、売上の回収リスクを低くみられるため、赤字でも長期的な安定性を評価される。 ユニークな技術や特許を持っていて、将来の成長余地を説明できる場合も、審査でプラスになる。 |

2期連続3期連続赤字|融資の可能性は一般的には極めて厳しい

一方で、同じ赤字でも「2期連続赤字」や「3期連続赤字」だと、融資の可能性はきわめて難しくなります。

赤字が続いている場合は、下記3つのポイントに注意しましょう。

| 1.連続赤字が2期や3期にわたると、恒常的な赤字体質とみなされやすい |

|---|

| 金融機関が決算書をチェックするときは、過去3期分の利益推移を重視する。 赤字が複数期続いている企業は、構造的な問題や収益改善の見込みが薄いと判断されがち。 経営側が「たまたまの赤字」と訴えても、財務体質そのものの弱さを否定しきれないと融資審査は厳しい。 |

| 2.売上規模が小さいと経費削減の効果が限定的になり、融資を断られるリスクが高い |

|---|

| 売上が大きい企業なら、管理費や固定費を削減すれば赤字を解消できる余地がある。 逆に、売上が少ない企業は削減できる費用も限られ、微調整では大幅な損益改善が見込めない。 金融機関は返済の裏付けが弱いとみなし、融資を断る可能性が高くなる。 |

| 3.メガバンクは赤字決算の企業に融資する際、担保や保証を必須とするケースが多い |

|---|

| メガバンクは貸倒リスクに厳格。赤字企業を見た場合、担保や連帯保証がなければ審査さえも行わないケースも多い。 規模の大きい銀行ほど、収益性の低い小口融資に手間を割きたくないため、リスク回避のために担保を強く求める傾向が強い。 |

赤字決算融資の可能性|個人事業主と法人の違い

同じ赤字でも、法人が融資を申込む場合と、個人事業主が融資を申込む場合とでは、状況が異なります。

それぞれ下記のポイントもおさえておきましょう。

| 1.法人はオーナー貸付や新規出資といった追加資金の選択肢がある |

|---|

| 法人の場合、代表者や役員からのオーナー貸付、あるいは第三者からの出資などを通じて、自己資本を増やす対策ができる。 増資で資本金を増やしてから申込むと、金融機関も前向きな審査をしてくれる。 ただし、外部投資家の出資を受ける場合は経営権の一部を譲る必要があるため、どの程度の比率で株式を渡すかなど事前に検討が重要。 |

| 2.個人事業主は個人がすべての責任を負うため、金融機関が回収リスクを大きくみる |

|---|

| 個人事業主は事業費用と生活費が同じに管理されている、とみなされる。 個人事業主は、個人の生活資金なども含め返済能力があるかが審査されるケースがほとんど。 そのため、赤字決算が続くと「返済能力がない」と見られ審査に落ちる。 自宅や土地などを担保に差し出せる場合は審査がやや有利になるが、失敗すれば個人資産も失うリスクが高まる点には注意が必要。 |

| 3.事業計画書の精度や担保の有無で状況が変わる |

|---|

| 法人か個人事業主かを問わず、金融機関が重視するのは事業計画の具体性と担保。 赤字を解消するための売上拡大策やコスト削減策をきちんと数値化し、どうやって利益を出していくのかを示す必要がある。 担保があれば回収リスクを抑えられるため、赤字でも融資に前向きな態度を見せる金融機関は存在する。 特に不動産など評価額が安定している担保があると、貸倒リスクをコントロールしやすくなるため、融資の可能性が高まる。 |

赤字決算でも受けられる融資

赤字決算の場合は、銀行や信用金庫から融資を受けるのは困難です。

しかし、ノンバンクの不動産担保ローンや日本政策金融公庫が扱う事業融資なら、審査通過できる場合があります。

赤字決算でも利用できる融資について、いくつか見ていきましょう。

不動産担保ローン

本業が赤字でも、不動産担保を差し出せるなら融資してもらえる場合があります。

担保として利用する不動産は法人名義の不動産が望ましいですが、役員や代表者が個人所有する物件でも、抵当権設定ができるなら前向きに検討してもらえるでしょう。

ただし、融資額は不動産評価額の5~6割になるケースがほとんどで、金融機関ごとに査定基準も違うため、一概に「いくらまで借りられる」といったことはいえません。

地価の下落リスクや売却の流動性も考慮するため、想像より少ない額しか借りられないこともあります。それでも、赤字会社が無担保で借りるより、融資の可能性は高いでしょう。

不動産担保ローンは、短期間にまとまった資金を得たい事業者に適しています。

ただし、返済できずに担保を処分される事態になれば、事業運営にも大きな影響が及びます。また、手続きに際しては、司法書士への報酬や登記費用が発生する点にも注意しましょう。

ノンリコースローン

ノンリコースローンとは、担保資産から生み出されるキャッシュフローのみを返済原資とする融資の方法です。

多くの場合、特定事業のために設立したSPC(特別目的会社)が融資を受け、返済は担保資産を処分した代金や、そこから生じる収益に限定されます。

赤字決算でも、「対象事業の収益ポテンシャルが十分にある」と認識してもらえれば、融資は実行されるかもしれません。

複数の金融機関がシンジケートを組む場合もあり、規模が大きい案件に採用されるケースも増えています。いざ返済不能に陥っても、担保資産以上の債務を負わないメリットがありますが、その分、対象資産の評価が厳密に行われ、高い専門知識が要求されます。

ノンリコースローンは一般的な中小企業にとって敷居が高く、特に不動産開発や再生エネルギー事業などで活用されることが多い融資の方法です。

経営者の個人保証を避けたい方には魅力的ですが、一方で融資実行まで時間がかかり、手続きコストも大きくなる点には注意が必要です。

ABL

アセット・ベースト・レンディング(ABL)は、売掛金や在庫、機械設備など会社の資産を担保にする融資の方法です。

不動産ほど評価が安定していないため、融資上限は金融機関ごとに厳しく算定されることがあります。それでも、流動資産が多い業態には有効な選択肢になります。

売掛金が大手企業相手なら、「信用力が高い」と判断してもらえるケースも多く、金融機関も融資に前向きになってくれます。

ただ、不動産担保ローンより金利が高めになる傾向があります。なぜなら、担保の評価作業やモニタリングコストを金融機関が負担するためです。

また、在庫や設備を担保にすると、事業運営への制限がかかる点には注意が必要です。設備を任意で売却できなくなるリスクには、特に注意しましょう。

公庫の資本性ローン

日本政策金融公庫が扱う資本性ローンは、将来的に新しい技術を開発する事業者などを対象とする、特色ある融資の手段です。

表面上は「借入」と見なされる手法ですが、資本金のように見える特性もあるため、金融機関からは「自己資本が増えた」と判断されることもあります。

元本は5年~20年以内の一括返済で、赤字であれば低金利、黒字であれば高めの金利が設定されるなど、決算に応じて利率が変わる仕組みが特徴です。一般の貸付とは評価基準が異なり、事業の技術力や成長可能性を重視します。

ただし、誰でも借りられるわけではなく、公庫が求める要件(新規性や技術的優位性など)を満たさなければなりません。申込みから融資決定までも時間がかかる場合が多く、書類準備も専門家の協力が必要となります。

資本性ローンが利用できるなら、BS上の自己資本が増えたように見えるため、金融機関からの評価も向上する可能性があります。

参考:日本政策金融公庫「挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)」

赤字決算でも融資を受けずに資金調達をする方法

融資を受けずに資金調達する方法も見ていきましょう。

融資を利用すると、当然ながら返済義務と利息が発生します。赤字で資金繰りが苦しい段階で借金を増やすと、さらに返済負担が重くのしかかるリスクがあります。

補助金や助成金、エクイティ・ファイナンス、ファクタリングなど、返済不要ないくつかの方法を見ていきましょう。

補助金や助成金

補助金や助成金は、返済不要で事業資金を調達する方法です。ただし、公募期間に合わせた申請が必要で、採択を受けないと利用できません。

補助金は経済産業省系のものが代表的で、例えば「ものづくり補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」などがあります。

助成金は厚生労働省の雇用保険財源を使うパターンが一般的で、「キャリアアップ助成金」や「トライアル雇用助成金」などが挙げられます。

ただし、後払いの仕組みが多く、先行投資を立て替える資金が必要になります。書類は厳しくチェックされ報告義務もあるため、専門家と連携して準備することが望ましいでしょう。

補助金と助成金どちらにせよ、「赤字決算だから有利」というわけではなく、事業内容や社会的意義、計画の実現性が評価されます。

運転資金や設備投資など、利用範囲が商品ごとに限定されるため、応募前に要件を正確に確認することも大切です。

エクイティ・ファイナンス

エクイティ・ファイナンスは、株式を新規発行して資金を調達する方法で、第三者割当増資やクラウドファンディングの株式型などが該当します。返済義務がなく、事業が赤字でも出資者が将来性を感じれば資金協力を得られるのが特徴です。

参考:経済産業省「エクイティ・ファイナンスに関する基礎知識」

ただし、出資者に株式を渡すことになるため、経営の状況次第では経営権の一部を手放すリスクが発生します。

出資者との意見対立が生じると、オーナーとしての意思決定に支障をきたすかもしれません。特に大口投資家が入るときは、役員の選任権や配当方針などを細かく協議する必要があります。

一方、第三者割当増資によって増えた資本金は、BSの「自己資本」に計上されるため、金融機関からの評価は高まります。

また、株式型クラウドファンディングを使えば、多くの個人投資家に分散して出資を募ることができますが、返礼やコミュニケーションコストがかさむ点には注意が必要です。

赤字企業でも、高い成長見込みがあるなら、エクイティ・ファイナンスも検討してみましょう。

アセット・ファイナンス

アセット・ファイナンスとは、売掛債権や在庫、機械設備など企業が保有する資産を生かして資金を調達する手段です。

例えば、ファクタリングで売掛金を買い取ってもらうことができれば、早期に資金調達できるでしょう。

ちなみに、ファクタリングを利用する場合、売掛先が信頼性の高い企業であれば手数料率が低くなる可能性があります。ただし、繰り返し使うと手数料負担が利益を圧迫するため、使い過ぎには注意が必要です。

赤字決算でも、売掛先が官公庁や上場企業であれば、キャッシュフローの確実性が評価されて資金調達が通りやすくなるかもしれません。

アセットファイナンスは、融資に比べると金利や手数料が高めになる傾向があるため、長期的な運転資金をこの方法だけに頼るのはリスクが高いでしょう。

赤字決算でも銀行融資の審査に通りやすくなるコツ

赤字決算でも、銀行融資の審査に通りやすくするためのコツがあります。

金融機関が求めているのは「この会社に貸したお金がきちんと返済されるか?」という安心材料です。

資金使途の明確化や入念に練られた事業計画など、「高い返済能力」をアピールできれば、赤字決算でも前向きに融資を検討してもらえるでしょう。

資金使途を明確にしておく(借りる側の財務リテラシーを高めるのがポイント)

借入金の資金使途を明確に説明できれば、金融機関は審査をしやすくなります。

曖昧な用途だと「本当に返済できるのだろうか?」と疑われ、金融機関の担当者も、稟議書でプラス材料を書きにくくなってしまいます。

融資を依頼する際は、下記3つのポイントに留意しましょう。

- 資金使途を項目別に示す(仕入れ、人件費、設備更新など)

- 担当者が要求する書類を素早く提出する

- 代表者が財務に強く、数字を正確に把握しているかどうかをアピールする

金融機関は、減点主義をベースに審査することがほとんどです。やり取りがスムーズで、書類を不備なく用意できる事業者なら、「信頼できる」とみなされ減点されることもないでしょう。

逆に申込内容に不明点が多く、資料提出が遅れる会社は「面倒で信用力がない」と思われがちです。

資金使途の具体化と財務リテラシーの強化は、赤字決算でも融資可否を左右する重要な要素です。

事業計画書は資金繰り表ベースで作成する

資金繰り表ベースの正確な事業計画書を用意できるなら、赤字があっても「キャッシュフローに問題がない」と印象付けられるでしょう。

減価償却費や開業費の償却などが原因で損益が赤字でも、実際には資金が残っていることをアピールできます。

事業計画書を提出する場合は、下記3点をおさえておきましょう。

- キャッシュフロー計算を組み込んだ事業計画を作る

- 減価償却や償却資産の実態を金融機関に説明する

- 営業利益を改善するための具体策(販路拡大やコスト削減)を数字で示す

赤字決算の多くは、あくまでも損益計算書上の問題です。キャッシュフローが潤沢なら「返済能力には問題がない」と判断してもらえるでしょう。特に製造業や建設業など、減価償却が大きい業種ではこの手法が有効です。

事業計画書に資金繰り表を付け、いつどの程度キャッシュの出入りがあるのかを可視化すれば、担当者の理解も得やすくなるでしょう。

必要書類を不備なくスピーディーに提出する

金融機関へ書類を提出する際は、迅速かつ正確である点を心がけましょう。

提出を求められた証明書類や決算書などをすぐに用意できれば、「会社の管理体制がしっかりしている」と金融機関の評価も高まります。

- 決算書3期分や納税証明書、各種謄本を事前にそろえる

- 借入担当者は、金融機関からの追加質問に回答しやすいように事前に資料を整理しておく

- 必要に応じて税理士や行政書士、社労士と連携する

銀行や信用金庫の担当者は、社内の稟議で「この会社なら安心」と主張するための材料を欲しがっています。

資料不備が続いたり、問い合わせへの回答に時間がかかったりすると、担当者の仕事が増えてマイナス印象につながる可能性が高いです。

必要書類はスピーディーかつ一度にまとめて提出し、疑問点に素早く答えることができれば、審査を前向きに進めてもらえる可能性も高まります。

意図的に会社を赤字決算にする場合とそのメリット・デメリット

一部の事業者では、税負担の軽減や特定の融資を狙うために、あえて利益を調整して赤字決算にするケースがあります。

たしかに、意図的に赤字にすると特定の税効果を得られたり、赤字を条件とする融資が受けやすくなったりすることもあります。一方で、金融機関や取引先からの信用を失う可能性も否めません。

メリットだけでなくデメリットも大きい行為といえるため、慎重な判断が必要です。

メリット「危機関連融資などを活用できる場合がある」

赤字決算になっていると、コロナ禍の特別融資制度や、特定の支援融資が受けやすくなります。また、税法上の繰越欠損金が使えるため、将来の黒字分の法人税を相殺でき節税効果も狙えます。

ただし、赤字計上のために無理な費用計上をするとキャッシュアウトが増えるうえ、連続赤字を長期間続けると金融機関や取引先からの印象は低下してしまうでしょう。

危機関連融資は赤字企業を対象にしたものもありますが、単に赤字であればよいわけではありません。

金融機関は「一時的な資金繰り悪化」や「回復の見込みがあるか」などを確認するため、資金繰りの緊急性を示す書類や具体的な経営改善策の提出が求められます。

赤字の際に利用できる融資は、「非常に手間がかかる」という点は覚えておきましょう。

デメリット「連続赤字は信用を失う」

2期、3期と赤字が続くと「経営が改善しない会社」と判断され、融資を断られるリスクが極めて高くなります。いったんレッテルを貼られると、銀行だけでなく取引先からの信用も落ちるかもしれません。

- 銀行や信用金庫が回収リスクを警戒して取引を縮小する

- 給与や賞与に影響が出るため、従業員のモチベーションが下がり事業運営に支障をきたす

- 仕入先や外注先が支払い条件を厳しくしたり、与信枠を下げたりするリスクがある

連続赤字が長引けば、倒産リスクが増すのは事実です。いくら税務メリットを得ようとしても、資金繰りに窮して事業継続が危ぶまれる状況に陥っては本末転倒です。

「わざと赤字を出して税金を減らす」という思いで意図的に赤字にするなら、どこで止めるかを意識しておかないと、後々取り返しのつかないことになる点は覚えておきましょう。

黒字決算でも倒産リスクはある

決算書上は黒字でも、資金繰りが回らないと倒産に至る場合があります。

売上を計上していても入金サイトが長ければ現金化が遅れ、支払い期限が先に来ればキャッシュ不足に陥る恐れがあります。

例えば、下記のようなケースが黒字倒産の典型的な例です。

- 受注先が官公庁や大手で、支払いまでの日数が長く資金繰りに苦労する

- 政情不安などが理由で資材価格が急騰した場合、原材料費が予想以上に膨らむケースがある

固定契約で単価変更が難しい業界では、仕入れコストを価格に転嫁できず利益が圧迫され、黒字決算でも資金不足に陥ることがある - 人材不足で高額な人件費の支払いが重なり、予定外の支出が続く

支払いと回収のタイミングがズレると、帳簿上はプラスでも資金ショートに陥り倒産することがあります。

対策としては、取引条件を見直して掛け取引の期間を短縮したり、在庫を最小限に抑えて現金化のサイクルを早めたりする方法があります。

借入をしていて返済が厳しくなりそうなら、金融機関と早めに交渉してリスケジュールも検討してみましょう。

赤字決算の会社でも資金調達はできる

赤字決算だと融資審査に落ちる印象がありますが、実際には本業の損益内容や担保、改善計画などを示せば、融資が受けられる場合があります。

一方で、「融資を受けたい」という想いが先立ち、無理に赤字を続けるような行為はメリットが少なく、金融機関や取引先からの信用低下を招きます。

資金調達の方法は、融資以外にもたくさんあります。ファクタリングや資本提供なども組み合わせながら、自社に合った資金調達を検討していきましょう。