創業時の資金不足や事業の拡大、経営改善を図るためには、公的融資を上手に利用するのがおすすめです。

民間の金融機関からの融資が難しい場面でも、公的融資なら支援が受けられるケースがあります。

今回は、公的融資の種類や審査通過基準、申込時の注意点を詳しく解説します。銀行からの借入が難しい小規模事業者や個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。

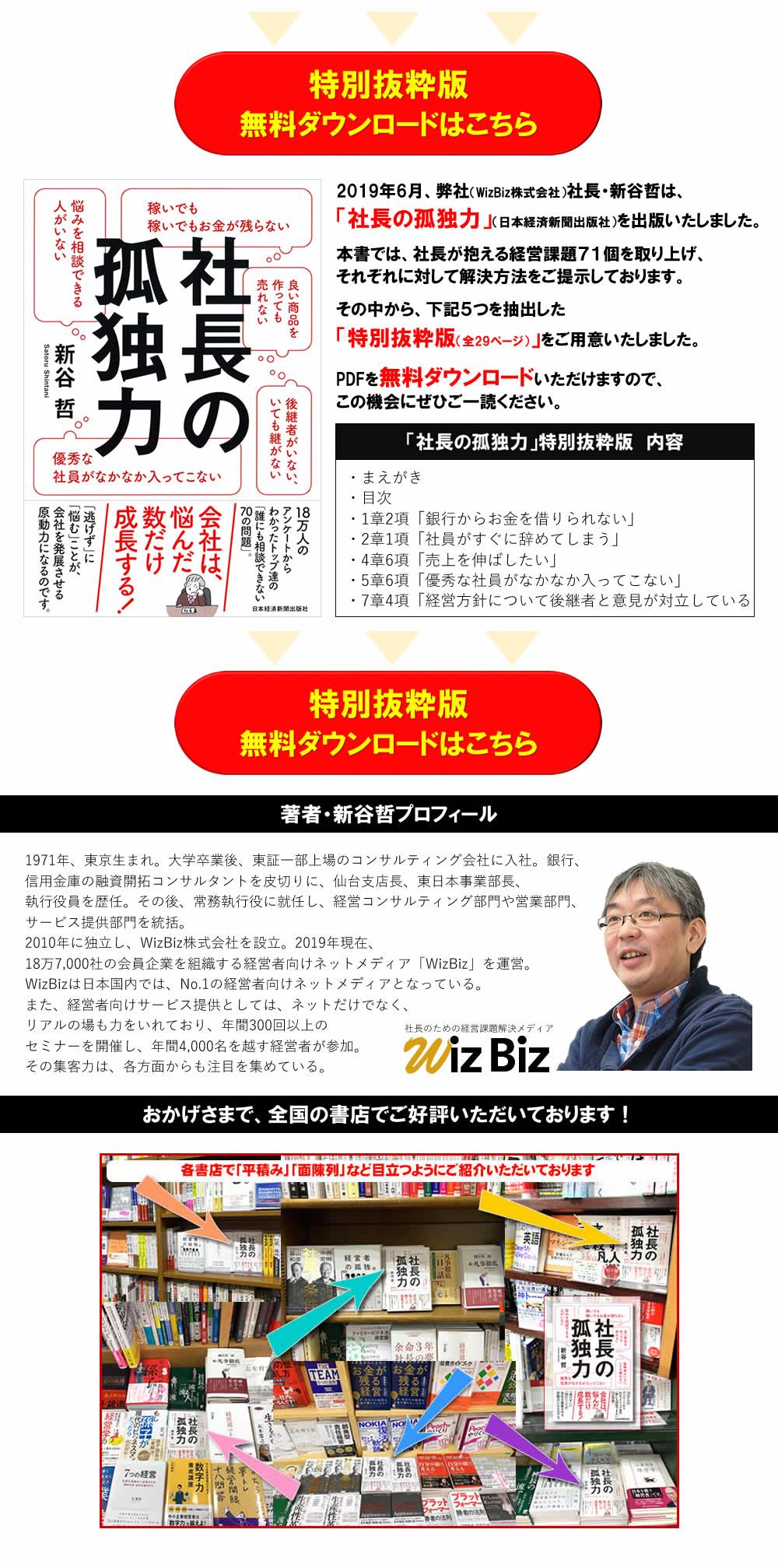

1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。

著書:社長の孤独力

公的融資とは?民間融資との違い

公的融資は営利を目的としないため、民間融資とは根本的に融資の対象や審査基準など、いくつかの違いがあります。

はじめに「公的融資とはどのような融資を指すのか?」といった定義、代表的な公的融資の例や、民間融資との条件の違いから見ていきましょう。

公的融資の定義

公的融資とは、国や地方自治体などの公的機関が、中小企業や個人事業主に対し貸し付ける融資のことを指します。

民間の金融機関ではリスクが高いと判断されやすい創業者や小規模事業者を対象に、金利や返済条件を優遇して融資を行うのが特徴です。

- 定義

国の資金を使った小規模事業者や個人事業主向けの融資のこと

- 目的1

事業立ち上げや経営改善のために必要な資金を円滑に供給すること

- 目的2

民間融資では支援が難しい中小企業へのセーフティネット機能を果たすこと

- 目的3

地域経済や雇用を守り、経済の安定と発展を促進すること

特に、創業期や業績悪化時、災害・経済危機などの非常時においては、民間の金融機関よりも公的融資のほうが頼りになるでしょう。

代表的な公的融資の申込先

公的融資はさまざまな機関が提供しており、それぞれが異なる役割を担っています。主要な申込先とその特徴についても見ていきましょう。

【代表的な公的融資】

| 日本政策金融公庫 | ・国が100%出資する政府系金融機関 ・創業や小規模事業者への融資に積極的 ・無担保・無保証人でも利用できる制度が充実しており、金利も低い |

| 信用保証協会 | ・各都道府県に設置された公的な保証機関 ・事業者の信用を補完し、民間金融機関の融資を保証する役割を持つ ・金融機関からの借入時に保証を受けることで、信用力の低い事業者でも融資が受けやすい |

| 地方自治体(都道府県・市区町村) ※東京都中小企業制度融資 | ・独自の制度融資を提供している ・対象地域内の中小企業に対して金利補助や保証料の助成などの支援を行う ・金融機関や信用保証協会と連携した商品が多く、地域密着型の支援が受けられるのが特徴 |

| 商工会・商工会議所 ※商工会議所 マル経融資 | ・直接融資は行わないが、融資の支援や経営相談、計画書作成などのサポートを行う ・「マル経融資」は商工会議所を通じて申込む必要がある |

それぞれの公的機関別で、融資の対象や条件が異なるため、自社の事業フェーズや経営状況にあった公的融資を選ぶのがポイントです。

【関連記事】

資金調達の相談ができる窓口・サービスはある?融資相談や資金繰り相談をしたい事業者必見

民間融資との貸付条件の違い

公的融資と民間融資の大きな違いは、融資の姿勢、金利水準、審査基準にあります。

【公的融資と民間融資|貸付条件の違い】

| 公的融資 | 民間融資 | |

|---|---|---|

| 融資の姿勢 | 可能な限り融資を支援してくれる | 少しでもリスクのある融資はしない |

| 審査基準 | 柔軟(将来性を重視) | 慎重(過去実績を重視) |

| 金利 | 低金利(年1〜2%台が中心) | 高め(年1〜3%以上もある) |

| 返済期間 | 長期返済が可能(運転資金10年など) | 比較的短い(1〜7年程度が主流) |

| 資金使途 | 設備、運転、創業、事業承継など | 事業資金全般(借り換えも可能) |

| 審査スピード | 遅い(実行まで1ヵ月かかる場合もある) | 早い(数日〜10日程度) |

公的融資は営利を目的としないため、返済能力が十分でなくとも、事業の将来性や創業者の意欲があれば、融資を受けられるケースがほとんどです。

一方で、民間融資では過去の実績や信用スコアが重視されるため、創業期や赤字企業だと審査通過は難しいでしょう。

金利については、公的融資は固定金利であることが多い一方で、民間融資は変動金利を採用しているところが多く、金利上昇リスクには注意が必要です。

さらに、公的融資は据置期間(元金の返済猶予期間)が用意されているケースも多く、資金繰りに余裕がない時でも安心して借りられるのが特徴です。

審査や融資実行に時間がかかるデメリットはありますが、条件面では民間融資より優遇される点は大きなメリットといえるでしょう。

【関連記事】

プロパー融資とは?信用保証付き融資との違いは?申込方法や審査難易度をプロが解説

事業資金を調達できる公的融資3選

具体的に、事業資金が調達可能な公的融資について、どのようなものがあるのか具体的に見ていきましょう。

日本政策金融公庫の事業資金融資

日本政策金融公庫は、国が100%出資する政府系の金融機関であり、中小企業・個人事業主の資金調達を支援することを目的に設立されています。

営利を目的としないため、金利や返済条件などが民間と比べて優遇されている点は、大きなメリットといえるでしょう。

また、小口融資や無担保・無保証での融資制度も充実しており、金融機関での借入が難しい事業者にも柔軟に対応してくれます。

セーフティネット機能も備えており、経済危機や災害などの有事に備えた特別融資制度も利用できるのが特徴です。

【日本政策金融公庫の事業資金融資】

| 日本政策金融公庫の利用対象者 | 中小・零細事業者(個人事業主含む) |

|---|---|

| 融資限度額 | 運転資金の場合4,800万円 |

| 融資のメリット | ・事業(運転・設備)資金を調達できる ・銀行からの融資が難しい場合でも資金調達の可能性がある ・担保や保証人無しでも借りられる ・低金利・固定金利での利用が可能 ・長期返済が可能(運転資金で10年など) |

【関連記事】

日本政策金融公庫の審査は厳しい?審査通過のために意識すべきポイントを解説

信用保証協会の保証付き融資

信用保証協会は、民間の金融機関と企業との間をつなぐ役割を担う公的機関です。事業者が金融機関から融資を受ける際、保証を行い事業者の信用力の不足を補います。

融資は取引金融機関から実行されますが、その際に信用保証協会の保証承諾が必要となります。

協会には「創業融資」「経営改善のための融資」など、多様な保証制度が用意されており、事業者のニーズにより保証枠を選択できるのが特徴です。

利用にあたっては、まず金融機関が審査を行い、妥当性が認められたあと、協会へ保証申請が行われる仕組みです。

【保証付き融資の概要】

| 利用対象者 | ・中小企業 ・小規模事業者 ・個人事業主 |

|---|---|

| 融資限度額 | 審査による |

| 融資のメリット | ・銀行融資が難しい事業者でも資金調達できる可能性が高い ・担保や保証人を準備できなくても利用できる ・低金利・固定金利での利用が可能 ・長期返済が可能(運転資金で10年など) |

参考:一般社団法人全国信用保証協会連合会 初めての融資と信用保証

【関連記事】

【元銀行員が解説】信用保証協会の審査は厳しい?審査基準や重視されるポイントとは!

地方自治体の制度融資

地方自治体の制度融資は、地域経済の活性化や地元事業者の支援を目的として設計された公的融資制度のひとつです。

金融機関と信用保証協会が連携して実行されるケースが多く、自治体によっては利子補給や保証料補助など、優遇措置を受けられるのが特徴です。

融資メニューは自治体によって異なりますが、創業資金や運転資金、設備資金など幅広くカバーしています。

【地方自治体の制度融資】

| 利用対象者 | ・中小企業、小規模事業者、個人事業主 ・自治体内に本店や事業所を有している企業 ・自治体が推進する事業に取り組んでいる事業者 (創業・新分野進出・環境対策・高齢者雇用など) |

|---|---|

| 融資限度額 | 審査による |

| 融資のメリット | ・低金利で借入できる(自治体によっては利子補給あり) ・保証料の負担軽減(自治体によっては減免措置あり) ・地域金融機関との関係を深めるきっかけとなる |

参考:東京都中小企業制度融資、東京商工会議所「東京都制度融資」

創業資金を調達できる公的融資3選

創業期に利用できる融資は限定的ですが、公的機関には信用力が十分でない事業者でも利用できる融資が数多く用意されています。

創業初期に役立つ、代表的な3つの公的融資制度についても見ていきましょう。

日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金

「新規開業・スタートアップ支援資金」は、日本政策金融公庫が創業希望者や創業後間もない事業者向けに提供している代表的な融資制度です。

無担保・無保証、低金利・長期返済が可能で、民間金融機関よりも柔軟な審査が行われるため、「創業融資の第一選択肢」といわれるほど利用者が多い制度です。

資金使途は設備資金・運転資金の両方に対応しており、限度額は最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)と大きく、創業時の設備投資などにも活用できるでしょう。

また、設備資金では最長20年、運転資金で最長10年の返済期間が設定でき、最大5年間の据置期間も認められています。

【日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金】

| 利用対象者 | 新たに事業を始める、または事業開始後おおむね7年以内の事業者 |

|---|---|

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金は4,800万円まで) |

| 融資のメリット | ・無担保、無保証人での融資が可能 ・低金利、固定金利で借りられる ・長期返済が可能 (設備資金は最長20年、運転資金は最長10年。据置期間も最大5年まで認められている) |

信用保証協会の創業関連保証

信用保証協会の「創業関連保証」は、創業準備段階または創業後間もない事業者が、金融機関からの融資を受けやすくするための公的保証制度です。

協会が100%保証することで、金融機関にとってのリスクが軽減され、創業者への融資実行が促進されるという特徴があります。

保証限度額は3,500万円、保証期間は最長10年(据置1年以内)、担保・保証人は原則不要。地域によっては保証料の補助もあり、制度の組み合わせによっては、より有利な条件で借りられるメリットがあります。

【信用保証協会の創業関連保証】

| 利用対象者 | ・事業を営んでいない個人で、かつ1ヵ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する方 ・事業を営んでいない個人で、かつ2ヵ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する方 ・事業を開始してから5年未満の個人または法人 ・分社化により新たに設立された法人で、設立から5年未満のもの ・個人事業から法人化した場合で、個人創業時から5年未満のもの |

|---|---|

| 融資限度額 | 最大3,500万円 |

| 融資のメリット | ・事業開始前や創業後間もない段階でも利用しやすい ・担保や保証人が不要・保証料率の引き下げや補助が行われる場合がある ・「再挑戦支援保証」や「スタートアップ創出促進保証制度」と併用することで、最大3,500万円までの保証が受けられる |

参考:創業をお考えの方 | 一般社団法人 全国信用保証協会連合会

地方自治体の創業者向け融資制度

地方自治体の「創業者向け融資制度」は、地域振興や雇用創出を目的とした公的支援のひとつです。創業初期の事業者が利用しやすいよう、金利や保証料の補助などの優遇措置が設けられています。

この制度は、自治体と地元金融機関、信用保証協会などが連携して提供される融資で、運転資金や設備資金、事業立ち上げに伴う資金調達に対応しています。

利子補給や保証料補助が行われる場合が多く、返済負担の軽減も期待できるでしょう。据置期間も設けられており、創業直後の資金繰りにも配慮されているのが特徴です。

【地方自治体の創業者向け融資制度】

| 利用対象者 | ・現在事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有していること ・創業した日から5年未満である中小企業者等 ・分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社 |

|---|---|

| 融資限度額 | 最大3,500万円 |

| 融資のメリット | ・自治体の利子補給がある ・保証料の補助がある ・返済時は据置期間を利用できる(一定期間、元本の返済を猶予できる) |

公的融資で資金調達をするメリット

公的融資は、単に金利が低いだけがメリットではありません。創業間もない事業者や財務状況に不安のある事業者でも借りやすいなど、さまざまなメリットがあります。

低金利で借りられる

公的融資の最大のメリットは、民間金融機関に比べて圧倒的に低い金利水準にあります。

日本政策金融公庫では年1〜2%台の金利水準が一般的で、地方自治体の制度融資では、実質0.5%未満といった超低金利で借りられる場合があります。

利息負担が少なく返済額を軽減できるなら、その分キャッシュフローに余裕が生まれ、事業拡大や販促活動などにも取り組めるでしょう。

長期返済が可能

公的融資は、返済期間が長いというメリットもあります。日本政策金融公庫では、設備資金で最長20年(据置5年以内)、運転資金で最長10年(据置5年以内)の返済が可能です。

長期返済ができる点は、短期間でのキャッシュ回収が難しいビジネスモデルや、初期投資が大きい業種にとっては嬉しいポイントといえるでしょう。

また、据置期間の設定が可能で、融資実行から一定期間は元本返済が猶予される点も大きなメリットです。

事業が軌道に乗るまでの間、利息返済のみで済む点は経営者にとっても安心材料といえます。

ちなみに、民間のプロパー融資では、長期返済・据置期間の設定に消極的で、特に創業期の事業者にとってはハードルが高いのが現実です。

担保不要で借りられる

多くの公的融資では、原則として担保や保証人が不要で借りられます。実際、日本政策金融公庫の創業融資や信用保証協会の創業保証などでは、無担保・無保証での申込みが可能です。

担保が不要であれば、不動産の評価や現地調査などが不要になり、審査にかかる手間や時間も大幅に軽減できるでしょう。また、担保登記にかかる費用や手数料も削減でき、コスト面でも有利です。

さらに、担保を設定しないことは、「万一返済が滞った際に資産を失う」というリスク回避にもなります。

法人であれば代表者保証が原則となりますが、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、一定の要件を満たせば保証なしでの融資も可能です。

個人事業主の場合も、原則として保証人不要の扱いとなるため、安心して借りられるでしょう。(ただし、法改正により保証契約時には公証人の確認が必要)

信用力がなくても利用できる

公的融資は、信用力の乏しい事業者でも借りられるというメリットがあります。

「創業期で営業実績がない」「赤字決算」「債務超過」といった理由で銀行融資が受けられないケースでも、公的融資では融資が下りることも多いでしょう。

特に公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、実績がなくても創業計画書などを提出し、「事業の実現可能性がある」と認められると審査通過できる可能性は高いです。

公的融資で資金調達をする際に注意すべき点

公的融資を利用する際は、民間融資とは異なり、いくつか利用上の注意点があります。

特に、提出書類が多く審査に時間がかかる点は、もっとも注意すべきポイントといえるでしょう。

審査に時間がかかる

公的融資の申込から融資までには、1〜2ヵ月程度かかることも珍しくありません。

特に地方自治体の制度融資は、「自治体での相談 → 申込 → 信用保証協会の保証審査 → 融資実行」と、複数の機関を経由するため、かなりの時間がかかります。

申込書を提出して終わりではなく、公庫担当者との面談やヒアリングが別途行われることも多く、内容次第では再ヒアリングや資料の再提出が求められるケースもあります。

また、制度融資では書類に基づいて事業の実現性・収益性が精査されるため、事業計画の修正が求められることも少なくありません。

民間の金融機関やノンバンクとは違い、いわゆる「お役所的」な審査があり、急ぎの資金調達には不向きです。

資金繰りに困っているなら、信用保証協会を活用した制度融資から検討しましょう。金融機関は「協会融資を利用して融資量を伸ばしたい」という事情があるため、行員による必要書類のサポートも期待できます。

必要書類が複雑

公的融資は、民間融資に比べて提出書類が多く、書類内容にも正確さが求められる点に注意が必要です。

事業計画書や収支計画書、試算表や資金繰り表などが必要で、しかも各書類には厳格な記載ルールがあります。書類不備があったり整合性に欠けていたりすると、審査に落ちることも少なくありません。

とくに注意したいのは、自治体の制度融資を活用する場合です。

制度融資では、商工会議所の経営指導を受けた証明書や推薦書など、さまざまな書類が必要となります。準備書類の確認を怠ると、必要な書類が足りず「申請そのものが受理されない」といったこともあり得ます。

資金使途を明確にする

公的融資で重視されるのが「資金を何に使うのか?」という資金使途の明確性です。

申請時には、資金の使用目的や使う時期について、具体的に説明できるよう資料を準備しておきましょう。使途が不明確なまま申請すると、審査で否認される可能性が極めて高くなります。

設備資金を申請する場合には、購入対象の設備や金額が明記された見積書や契約書を添付し、「設備導入時期や導入目的、必要な費用」に関する説明をしなければいけません。

運転資金を借りる場合も、「仕入資金として3ヵ月分の原価相当額」「人件費として半年分の資金」など、明確に説明できるよう準備しておきましょう。

申請時に示した用途と異なる目的で流用した場合、重大な契約違反とみなされ、一括返済を求められることもあります。

公的融資の申込から借入、返済の流れ

公的融資の申込み、融資を受けるまでの流れについても見ていきましょう。

STEP1:相談・申し込み

公的融資を利用する際は、いきなりWebから申込むのではなく「相談」から始めることになります。

金融機関窓口や公庫の相談窓口に出向き、公的融資を検討している旨を伝え、手続きの流れについてアドバイスを受けましょう。

公的機関により必要書類は異なりますが、下記の書類を事前に準備しておくと、相談や申込みがスムーズに進みます。

- 許認可証

- 決算書・確定申告書

- 試算表

- 資金繰り表

- 納税証明書

- 設備の見積書

創業融資を希望する場合には、事業計画書や創業計画書の作成も欠かせません。日本政策金融公庫であれば、公式サイトから様式のダウンロードも可能です。

相談が済んだら申込に進みます。日本政策金融公庫への申込は、窓口や郵送・オンラインでも可能です。

制度融資は原則として自治体の担当窓口に、協会保証付き融資は金融機関経由で申込を済ませましょう。

推薦状の取得が前提となるプロパー対応の制度融資もあるため、商工会議所への相談からはじめるのもひとつです。

【関連記事】

【テンプレートつき】事業計画書の作り方をプロが解説!融資時に見られるポイントとキャッシュフローの見直し方

STEP2:審査・契約

申込書が受理されたら、審査へと進みます。日本政策金融公庫では、書類審査に加えて担当者との面談が実施されるため、事業内容や資金使途について答えられるよう準備しておきましょう。

面談では、単なる数値説明に留まらず、申請者の経営姿勢や将来展望への熱意も見られます。

信用保証協会の保証付き融資では、まず取引金融機関が独自に申込内容の妥当性を審査し、そのあと保証協会での本審査が実施されます。

いずれの場合も、途中で追加資料の提出や事業計画の修正を求められることがあるため、迅速に対応するよう心がけましょう。

審査に通過すると、融資条件が提示され、内容に同意すれば契約手続きに進みます。

近年では電子契約に対応した機関も増えており、オンライン契約も可能です。有担保融資の場合は、担保設定に関する契約書の提出や登記手続きが求められますので、必要書類をあらかじめ確認しておきましょう。

STEP3:融資実行・返済

契約手続きが完了すると、指定口座に融資金が振り込まれます。日本政策金融公庫では、契約後数日以内に入金されるのが一般的です。

信用保証協会の保証付き融資の場合は、保証料が融資額から差し引かれて振り込まれるため、実際の入金額に注意しましょう。

返済については、契約時に定められた返済スケジュールに従って、元利金が自動引き落としされます。金融機関からは「返済予定表」が交付されますので、これに基づき月々の返済計画を立てておきましょう。

また、公的融資を受けた場合は、毎年金融機関または公庫に対して決算書や確定申告書などの提出が必要です。

これは債権者である金融機関が、事業の継続性と返済能力を確認するための正当な手続きです。

決算報告を怠ると、事業者としての信用を失い、今後の追加融資の審査にも悪影響を与えかねません。契約後も誠実な対応を継続し、良好な金融取引関係を維持できるよう努めましょう。

公的融資の審査に落ちないためにできる対策

公的融資の審査は、民間に比べて柔軟とはいえ、誰でも通るわけではありません。確実に融資を受けるためには、「審査に落ちない対策」をしておきましょう。

財務書類を整備する

公的融資の審査では、決算書や確定申告書の内容をもとに、収益性・資金繰り・債務状況などが評価されます。審査に落ちないためにも、財務関係の書類はいつでも提出できるよう準備しておきましょう。

試算表・資金繰り表・売上実績表などの「月次資料」も整えておくと、業績改善や現在の資金状況もアピールでき、審査を有利に進められます。

直近で業績好調な事業者であれば、試算表を提出することで返済能力を具体的に示せるでしょう。

また、事業計画書や収支計画書など、将来見通しに関する資料も重要です。「普段から書類を作っていない=経営管理が甘い」と判断されないためにも、普段から正確な書類を用意しておくのが重要です。

【関連記事】

【テンプレート付き】資金繰り表の作り方をプロが解説!融資時に見られるポイントとキャッシュフローの見直し方

実現可能な事業計画を練る

公的融資は、将来の見通しに基づいた「返済可能性」を審査するため、実現性の高い事業計画書の提出が不可欠です。

審査通過するためには、「実現可能な事業計画」「新たな需要見込み」「設備投資の費用対効果」などを明記し、審査担当者に「この計画なら返済できそうだ」と納得させる必要があります。

ただし、根拠のない希望的観測に基づいた数字は記載してはいけません。市場動向や業界データなどを引用し、論理的かつ客観的な裏付けをもって計画を立てましょう。

不動産を有効活用する

保有する不動産があるなら、審査を有利に進められる可能性があります。

無担保融資でも、代表者名義の不動産を所有していることは、審査ではプラス要素として捉えてもらえるでしょう。

金融機関や保証協会の申込書には、代表者の自宅の所有状況や不動産評価額を記載する欄があり、これが間接的に審査に影響を与えるケースもあります。

不動産を担保として差し出し、追加融資を引き出すことも可能です。融資の審査では、担保価値より返済能力が重視されますが、それでも「返済不能になった時は資産で回収できる」という印象を与えることは大きなプラス材料です。

税金の未納・滞納がないことを確認する

税金や社会保険料の未納があると、公的融資の審査には進めません。

公的融資では、納税義務を果たしているかが重要です。申込書を提出する段階で、納税証明書(所得税・法人税など)の提出が求められるため、未払いの税金があれば速やかに支払を済ませましょう。

また、決算書や確定申告書の貸借対照表から、税金や社会保険料の未払いがわかるため、帳簿上の処理にも注意が必要です。

支払っていない場合には、所轄の税務署や年金事務所に相談し、分割納付などの対応をしておくと審査通過できる場合もあります。

創業間もない事業者の場合は、納税義務が発生していないケースがあるかもしれません。

その場合は「ゼロ証明(納税義務なしの証明)」を取得し、提出しておきましょう。必要となる納税証明書は市区町村ではなく「税務署」発行のものである点にも注意が必要です。

参考:国税庁「納税証明書を請求される方へ」、国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」

公的融資でよくある質問

公的融資の利用を検討する際には、「個人事業主でも借りられる?」「審査は厳しい?」といった不安を抱えることも多いでしょう。最後に、公的融資に関してよくある質問にも回答していきたいと思います。

個人事業主でも公的融資を利用できますか?

個人事業主でも利用可能です。

日本政策金融公庫や信用保証協会では、「事業を営んでいる」、もしくは「開始予定である」個人も対象としています。

ただし、審査では確定申告書や事業計画書などの書類提出が求められるため、日頃から財務資料を整えておくと手続きもスムーズです。

【関連記事】

日本政策金融公庫から個人事業主が融資を受ける方法とは?審査や必要書類・金利まで紹介

日本政策金融公庫と信用保証協会の違いは?

日本政策金融公庫は、政府系金融機関として事業者に対して直接融資を行う機関です。

一方、信用保証協会は、民間の金融機関が行う融資に対し、保証のみを提供する公的機関で融資は行いません。

公庫は自ら資金を貸し出すのに対し、保証協会は間接的に融資の実行を支援するという違いがあります。

公的融資の審査は厳しいですか?

公的融資の審査は、金融機関のプロパー融資に比べ柔軟ですが、返済能力や事業の将来性などは厳しく審査されるため、甘いとはいえません。

特に日本政策金融公庫は、国の資金を使う立場から、支援の必要性と返済可能性の両方を重視します。

必要書類に不備があったり、計画に甘さがあったりすると、審査通過は難しいでしょう。

公的融資で追加融資は可能ですか?

公的融資でも追加融資は可能ですが、既存融資の返済実績が良好であることが前提です。

資金使途の明確化や財務資料の整備が求められ、妥当な理由があれば審査には通過できるでしょう。

日本政策金融公庫では、融資残高が減ったタイミングで、追加融資が提案されるケースもあります。

【関連記事】

銀行・日本政策金融公庫で追加融資は受けられる?相談に適切なタイミングや審査落ち時の対策

公的融資まとめ

公的融資は、「低金利」「長期返済」「担保不要」など、小規模事業者にとっては有利な条件で借りられる制度が多数用意されています。

一方で、必要書類も多く、融資までには1ヵ月以上かかることも少なくありません。

公的融資を利用する際は、事業計画書の作成など入念な準備を心がけ、できれば専門家のサポートを受けながら申込むのが理想です。